近年來地表水體水氣界面二氧化碳交換通量研究受到廣泛的關注,成為全球碳循環研究的重要方面,其全球二氧化碳脫氣通量的評價高達每年2.3—18億噸碳。針對巖溶區而言,傳統觀點認為碳酸鹽巖溶解吸收的大氣二氧化碳,又會通過碳酸鹽巖沉積導致二氧化碳又返回大氣中,因此其形成的碳匯不穩定,因而巖溶水體水氣界面二氧化碳交換通量研究成為巖溶作用碳循環研究的重要內容,也是定量評價流域巖溶碳匯效應的關鍵。

針對上述科學問題,在國家自然科學基金,地質調查工作項目,基本科研業務費項目的支持下,中國地質調查局巖溶地質研究所,國土資源部、廣西巖溶動力學重點實驗室蒲俊兵副研究員等分別選擇巖溶地下河水補給的地表溪流(廣西融安縣官村地下河及其地表溪流)和流經巖溶區的大型地表河流(漓江)作為研究區,利用國際通行的浮游靜態箱和水化學模型法兩種方法進行高分辨率的野外監測研究,獲得了新的科學認識。

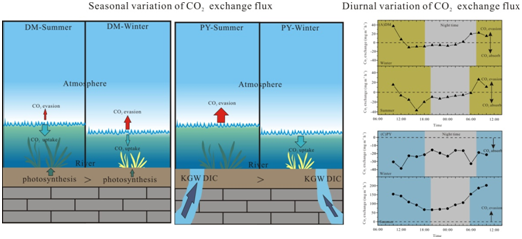

桂江DM斷面和PY斷面水氣界面二氧化碳交換通量示意圖

一是在官村研究區地下河出口(CK點)和下游約1.3公里的雷涯(LY點)兩個點夏季4天的晝夜監測研究發現:(1)CK點各物理化學指標保持穩定,而LY點各物理化學指標卻表現出顯著的有規律性的晝夜變化;(2)水生植物的新陳代謝過程(光合作用和呼吸作用)控制了溪流水化學的晝夜變化,進而控制了溪流二氧化碳脫氣的晝夜變化,由于水生植物的形成代謝過程使得溪流白天脫氣量約低于夜間的23%;(3)溪流中水生光合生物顯著地固定了來自碳酸鹽巖溶解的碳,發生了類似海洋的生物碳泵效應,減少了溪流二氧化碳脫氣量,產生顯著的碳匯效應,研究表明溪流產生的碳匯通量為每平方公里每年73噸碳。

二是在桂江研究區上游覆蓋碳酸鹽巖和碎屑巖的斷面(DM斷面)和中游純碳酸鹽巖區的斷面(PY斷面)冬夏兩季24小時晝夜監測研究發現:(1)兩個斷面物理化學指標表現出相似的晝夜變化;(2)由于水生光合生物新陳代謝過程和碳酸鹽巖溶解與沉淀的影響,兩個斷面二氧化碳交換表現出顯著的晝夜變化。此外,在季節和晝夜尺度上兩個斷面水氣界面既有直接吸收大氣二氧化碳的時段,也有水體二氧化碳脫氣的時段,顯示了明顯的動態變化過程。DM斷面水氣界面在冬夏兩個季節都表現出二氧化碳吸收——二氧化碳脫氣的動態變化過程,而PY斷面水氣界面在夏季全部表現為二氧化碳脫氣過程,但在冬季全部表現為二氧化碳吸收現象;(3)桂江監測斷面在晝夜和季節尺度上所表現出的吸收大氣二氧化碳的現象,限制了河流二氧化碳脫氣通量,使的水體脫氣速率為每平方米每天15 毫摩爾,這是目前報告的內陸水體中最小的,反映了巖溶水體內水生光合生物光合作用和碳酸鹽巖的快速溶解對水體二氧化碳脫氣的抑制作用。研究結果也表明在巖溶水體水氣界面二氧化碳監測研究中,尤其是高初級生產力的巖溶區河流,需要高度關注水氣界面二氧化碳交換的季節、晝夜等各種時間尺度的變化,通過高分辨率的監測研究,提高巖溶水體二氧化碳脫氣研究的評價精度,準確評價巖溶碳匯效應。

上述研究成果對巖溶水體碳循環過程及碳匯效應評價研究具有重要的啟示意義。上述研究成果于近期發表在國際環境學領域TOP期刊《Science of the Total Environment》(期刊影響因子為4.900)。

(信息來源:中國地質調查局網)