為什么有的地鐵建在地下,有的建在地面上?為什么發生滑坡、泥石流的時候專家能預測到?為什么有的樓房建得很高,有的樓房只能建得很低?要回答這些疑問還要從城市地質工作談起。

近日,在北京召開的2017中國礦業全產業鏈大會城市地質與雄安新區論壇板塊上,來自不同地區、不同單位的專家集聚一堂為我們分享了城市地質工作的發展情況。

一、我國城市地質工作發展迅速

談起城市地質工作,我們首先想到是城市的發展。通俗地說,城市的地質工作是伴隨著城市的發展而產生的。

有關專家表示,城市地質工作是一種在城市及周邊地區或未來城市化地區的特定空間范圍內,綜合考慮各種地質要素,研究其對城市發展所提供的資源,所施加的約束條件以及城市發展對各種地質要素所產生的影響,為城市規劃、建設、管理提供服務的地質工作。它的目標任務是查明城市地質資源、地質環境、地質災害狀況,綜合評價城市發展的資源環境承載力,建立三維可視化城市地質信息管理和服務系統,為城市規劃、建設和管理提供基礎依據。

近年來,我國城市地質工作受到國家高度重視。黨的十八大把城鎮化提升到國家戰略,提出把生態文明理念和原則全面融入城鎮化全過程,走集約、智能、綠色、低碳的新型城鎮化道路。在今年的政府工作報告中,李克強總理也明確提出,要統籌城市地上地下建設,加強城市地質調查。這是城市地質調查工作首次出現在中央政府工作報告中。姜大明部長也表示,把加強城市地質工作作為戰略任務來抓。今年9月,國土資源部出臺了《關于加強城市地質工作的指導意見》及相關標準,并在不久前又召開了全國城市地質工作會議。這一樁樁、一件件大事都標志著國家越來越重視城市地質工作的發展。

同時,國土資源部中國地質調查局近日首次發布《城市地質調查總體方案(2017-2025年)》,將打造25-30個城市地質調查示范樣板,創建多要素城市地質調查工作體系和技術標準體系,加強城市地質與地下空間利用科技創新,理論技術力爭達到世界一流水平。

雖然我國城市地質調查工作比英國、美國、德國等一些國家起步晚,但近幾年來迅猛發展,取得了巨大成就。比如:以上海為代表的大城市試點工作經驗,開創了城市地質成果服務規劃國土資源、重大工程安全運營和地質災害防治的技術路徑,構建了地質工作服務城市規劃管理的常態機制,實現了地質調查成果服務融入政府管理主流程;逐漸規范了城市地質調查工作內容,形成了以一模(三維城市地質結構模型)、一網(地質環境監測預警網路)、一平臺(綜合地質信息服務平臺)為主體的城市地質調查內容體系等。

二、不斷加快城市地質信息化建設

隨著科學信息技術的不斷發展,整個地質調查工作也在不斷演變,變得更加先進、更加智能。同時,城市地質信息化也在不斷完善。

那么城市地質信息化在城市地質工作有什么作用呢?論壇上,國土資源部地質信息技術重點實驗室研究員姜作勤,從不同的角度解讀了信息化的發展在城市地質工作的應用。

姜作勤表示,IT技術及其應用是地質調查現代化的驅動力,也必將成為城市地質調查創新與現代化的推動力。城市地質調查信息化概念框架包括:城市地質調查的數據源、數據基礎設施、分析解釋評價、城市地質的信息服務等。從這些方面來說,城市地質工作的開展應該不斷加強城市地質信息化。

同時,姜作勤還介紹了在城市地質調查過程中怎樣實現信息化的發展。她說:“要加強地質專家在調查過程中對新技術的應用,改變‘兩層皮’現象,注重加強城市地質信息化的過程。同時,地質專家也應該學習現代化的信息技術,盡量做到地質成果與信息化的銜接,使地質成果用信息化的手段表現出來”。

此外,姜作勤還表示,城市地質調查工作是一個與多部門打交道的工作,不能關著門自己和自己說話,而是要得到城市主管部門的認可,為政府決策提供輔助作用。

數字化信息資源的積累和管理仍是地質工作信息化的核心。姜作勤表示,城市地質調查涉及多個領域和專業,其中包括靜態與動態(調查與監測),2D與3D,地下與地上,原始、中間階段與成果數據,且不同專業調查與監測各自進行。如何對如此復雜數據進行綜合管理是需要認真研究的。不管采用哪些結構化及非結構化數據管理方法,都不能一項調查建立一個數據庫、一個數據庫開發一個管理系統,而應該加強對城市地質調查數據的綜合管理。此外,她還介紹了野外調查信息化發展的新趨勢,比如智能服務可以根據情景感知,在虛擬資源中搜索信息,提供特定服務;再如3D地質模型已經應用于城市地質各個領域,建立協調一致的支持多種應用的多尺度區域或國家3D地質框架模型已成為趨勢。

最后,姜作勤呼吁,面對城市地質調查及城市地質信息化發展的新機遇,我們要不斷地開拓、進取、創新,共同努力,為城市的科學發展,為城市的現代化建設做出應有的貢獻。

三、建立地質安全監測預警系統

“地質環境的變化、地質災害的發生是可以通過監測預警來掌控的,目前國內外已有很多成功的實例。因此,為了確保京津冀交通網絡的運行安全,應盡快建立一套針對線性工程的地質安全監測預警系統。”北京市地質工程勘察院監測項目技術負責人王建西表示,北京是地質安全問題較多的城市之一,各類地質災害對交通網絡這種線性工程影響較大。比如活動斷裂、地面沉降、地裂縫等會造成路基變形,崩塌、滑坡、泥石流等會造成線路折斷、掩埋、推移等。因此,建立一個安全監測的預警系統是非常有必要的。

論壇上,王建西結合自己工作的實際情況介紹了京津冀協同發展交通網絡地質安全監測預警系統的項目情況。他表示,要通過分析各通道存在的各類地質安全問題,針對各通道區域和地質安全問題種類,詳細排查地質安全隱患,及早做出應對措施。同時,實施監測系統也需要采取一些有效的技術,比如,運用衛星定位技術、物聯網技術、三維激光掃描技術等,形成多參數、三維全方位立體監測體系。

此外,王建西還表示,通過采用自動化監測系統,實時傳輸數據,能及時掌握不穩定堆渣體監測信息,可以不受地域、氣候限制全天時、全天候地掌握不穩定堆渣體的監測情況,隨時掌控不穩定堆渣體動態。同時,可以通過三維模型、網絡視頻動態推演和查看滑坡體的相關實時數據和圖像,預演和掌控不穩定堆渣體監測的運行情況。平時可通過綜合監管系統全面、及時、準確了解各項監測工作情況,在突發情況下,迅速調閱第一手資料,及時指揮應急處置與救援。

四、建設城市地質信息共享平臺

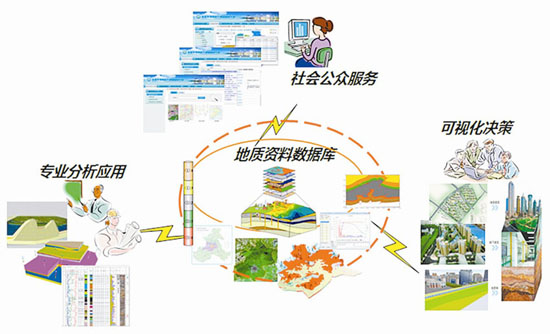

如何把那些零散的、各部門各自所有的地質資料統一歸納起來,實現地質資料的共享,促進各個城市的地質工作順利開展?解決這一問題,需要建一個平臺,將城市地質調查產生的地質資料和成果收集、處理、檢查入庫,形成多源、異構、海量的地質“數據中心”。同時,綜合利用GIS、三維、數據庫等技術,建成面向專業研究的基礎工作平臺、面向政府規劃管理的三維可視化決策支持平臺、面向社會公眾的地質信息共享服務平臺。

論壇上,武漢中地數碼科技有限公司地質礦產事業部副總經理潘聲勇表示,城市地質信息共享服務平臺,不僅可以為地質行業企事業單位、科研院所等機構工作人員提供查詢、選擇地質數據與地學信息,并在此基礎上實現綜合分析評價及應用,而且還可以為城市決策層提供在城市規劃、發展、建設和管理過程中對地質資源利用、地質安全保障和地質條件優選等方面所需的系統的、全面的地質信息,也能體驗社會化公益服務價值。

“城市地質數據共享服務,還應該為社會公眾提供高貼合度和可理解的大眾地質服務,而不僅僅是看不懂的文字報告。”潘聲勇說。

此外,潘聲勇還介紹稱,目前,城市地質信息共享服務平臺已經在多領域、多場合應用,比如服務規劃建設,服務地下空間開發利用,服務地質災害業務管理,服務應急水源地選址,服務國土耕地質量監測,服務地面沉降監測與防治研究,服務重大生命線工程檢測,基于三維地層模型的工程建設方案優選等。

對于城市地質信息共享服務平臺發展趨勢,潘聲勇表示,要把該平臺納入城市規劃、建設、管理的主流程;加大和多源傳感數據動態集成與融合;加快大數據、云計算、VR等新技術應用;加強環境、工程、管理與服務等信息無縫銜接;做好與其他分析、數值模擬軟件的對接等。

目前,我國城市地質工作正在如火如荼地展開,面對發展的大好機會,我們相信,在國家和政府的支持下,在廣大從業者的努力下,我國的城市地質工作一定會再上一個新臺階,科技水平、信息服務能力等也將會實現世界一流。